——经济学院——

学术讲座|焦方义:新质生产力赋能经济高质量发展的路径

9月24日上午,黑龙江大学新质生产力研究院执行院长、博士生导师焦方义教授应邀来我校做讲座报告会,主题为《新质生产力赋能经济高质量发展的路径》。本次报告会由经济学院陈永伟教授主持。

首先,焦方义教授从习近平总书记视察黑龙江时首次提出“新质生产力”的历史时刻切入,结合中央经济工作会议部署,阐释新质生产力内涵特征。他指出,新质生产力建立在新一代技术革命和产业变革基础上,符合新发展理念的先进生产力质态。随后,焦方义教授剖析新质生产力内涵,并从技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级三个角度出发,结合当代经济热点针对劳动者、劳动资料、劳动对象及其优化组合深入讲解。

其次,焦方义教授讲解新质生产力四大维度。一是“新”,即新质生产力是依托于新技术、新产业、新业态和新领域的先进生产力;二是“质”,即新本质、高质量、高品质、“质”优势;三是“先进性”,即科技创新性、结构和内涵的先进性;四是“制度创新——新型生产关系”,即打破体制障碍,促进科技创新与体制创新相结合、科技创新与产业创新相结合,以期建设全国统一大市场、实行高水平开放。

接下来,焦方义教授强调如何系统化认识新质生产力。焦教授指出,生产力是个结构复杂的有机系统,要素、子系统、侧面相互提供生产条件,相互进行实物补偿形成投入产出链,环环相扣。因此,要及时将科技创新成果应用到具体产业和产业链上,围绕发展新质生产力布局产业链,可推动短板产业补链、优势产业延链、传统产业升链、新兴产业建链,保障产业体系自主可控、安全可靠。

尾声中,焦方义教授展望新质生产力与中国式现代化。他结合党的二十大会议精神指出,实现中国式现代化各阶段性目标应依靠新质生产力推动经济发展质的有效提高和量的合理增长,同样,通过培育新质生产力、形成新质生产力实现绿色发展、绿色转型,再者,高质量发展需要新质生产力提供动力变革、效率变革、质量变革。最后,焦方义教授指出,当前我们正处于技术发展与产业变革的关键时期,新质生产力的发展和培育是时代新要求,要抓住时代新机遇,交出时代新答卷!

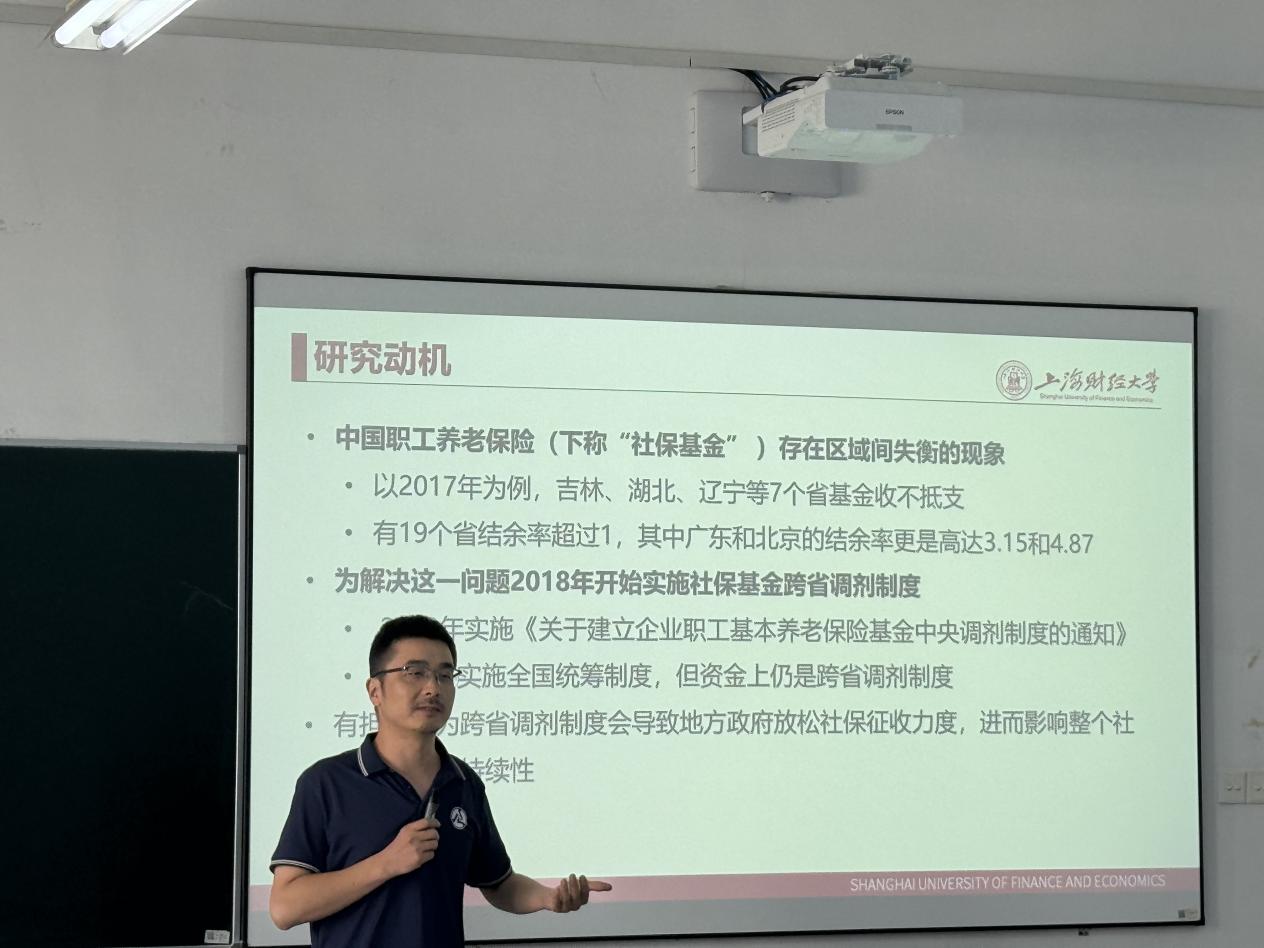

学术讲座|唐珏:地方政府激励与社保改革效果:基于养老保险全国统筹制度设计的研究

9月26日上午,应浙江工商大学经济学院邀请,上海财经大学公共经济与管理学院副教授、社保系主任唐珏老师作了题为《地方政府激励与社保改革效果:基于养老保险全国统筹制度设计的研究》的讲座。本次讲座由经济学院李井奎教授主持。

在李井奎教授简要开场后,讲座正式开始。唐老师基于《地方政府激励与社保改革效果:基于养老保险全国统筹制度设计的研究》这篇文章展开论述,其内容主要分为研究动机、主要发现、本文贡献、制度背景、识别策略、基本回归、稳健性检验、机制分析、进一步分析九个部分。本研究主要有三条发现,第一,跨省调剂制度使社保缴费率下降0.23个百分点,年均少征收超过1000亿。具体而言,信息不对称是放松征管的必要条件,而促进本地经济增长是放松征管的重要动机,从地区层面分析,无论是净调入地区还是净调出地区在政策实施后都放松了征收力度,此外,全国统筹制度对抑制放松征管的作用相对有限。第二,跨省调剂使地方政府放松非税征收力度,减少国有资本经营收入的上缴。第三,净调入地区增加了社保基金支出,由领取人数和发放标准共同提高驱动。

本次讲座唐珏老师对机制分析模块进行了深入剖析,主要围绕着以下几个问题展开论述,第一,为何放松征收力度?第二,为什么能放松征收力度?第三,全国统筹能否抑制放松征收?第四,调剂状态是否影响征收力度?党的二十届三中全会提出,要完善养老保险全国统筹制度,研究可为完善该制度提供一定的参考。

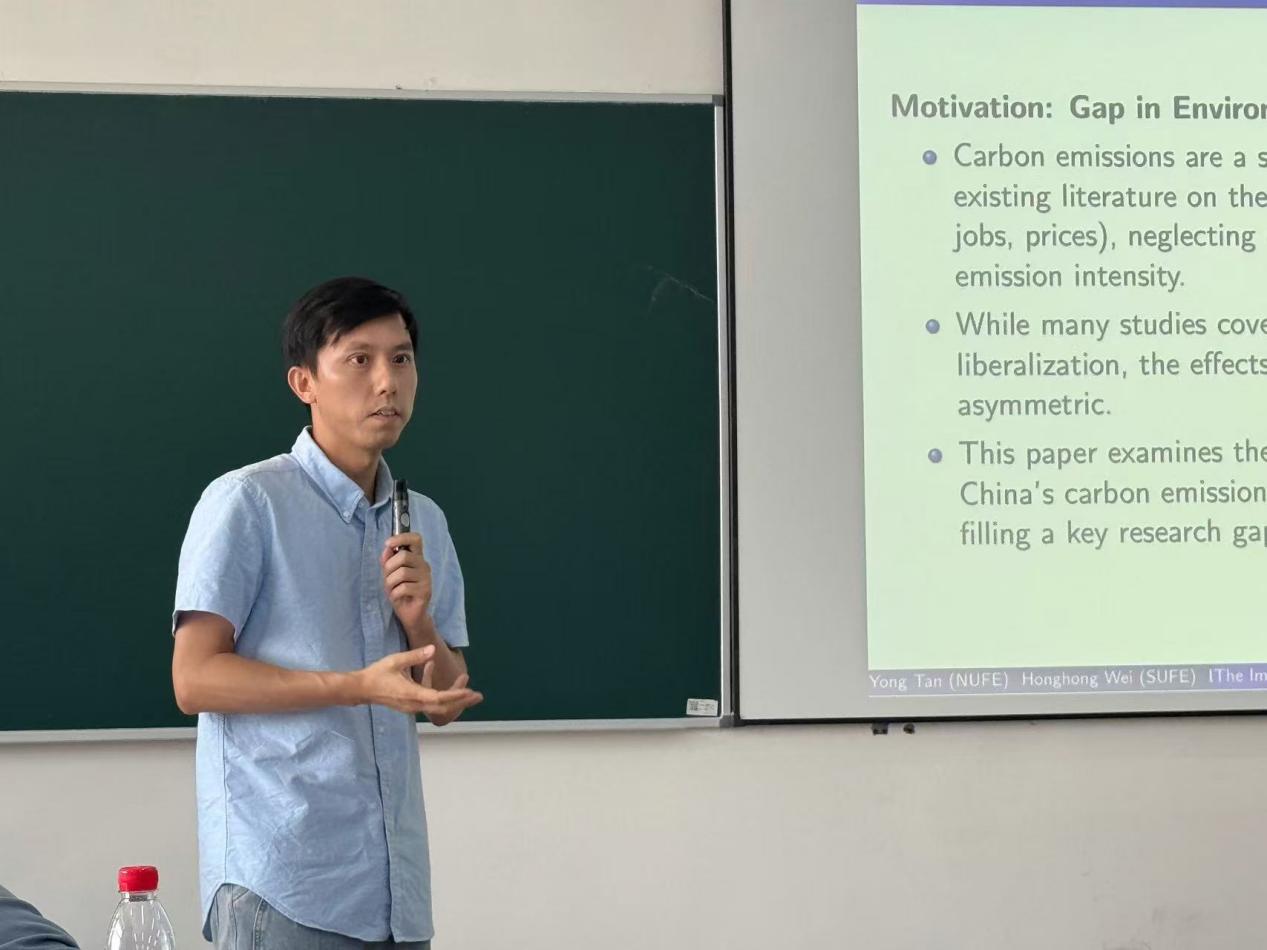

学术讲座|朱林可:The Impact of US-China Trade War on Carbon Emission Intensity in China

9月26日上午,应浙江工商大学经济学院邀请,上海财经大学商学院讲席副教授朱林可老师作了题为《The Impact of US-China Trade War on Carbon Emission Intensity in China》的讲座。本次讲座由经济学院李井奎教授主持。

在李井奎教授简要开场后,讲座正式开始。朱老师基于《The Impact of US-China Trade War on Carbon Emission Intensity in China》这篇文章展开论述,其内容主要分为研究背景与动机、文献回顾及本文贡献、机制分析和主要发现、实证设计及机制检验四大板块,并在最后给出了本文的主要研究结论:关税显著增加了中国碳排放强度;增长的关键驱动因素是:关税使大型的清洁的出口商减少,但增加了其碳排放强度以及经济压力导致受影响的地区的环境执法放松。

在本次讲座中,朱林可老师深入剖析了美中贸易战的关税影响中国碳排放强度的动力机制,主要揭示出三条关键作用渠道:规模效应方面,关税削减了出口规模,经济活动总量的变化直接影响了排放强度;产业结构效应表现为关税引发产业格局调整(例如高技术、低碳产业的萎缩),从而改变了整体排放强度;而在产业内部,企业市场份额的重新分配则通过产业内结构效应进一步影响了碳排放强度。本研究为理解贸易保护主义的环境后果提供了一个全新的理论-实证框架,并揭示其代价不仅限于经济层面,更延伸至显著的生态影响。

——公管学院——

学术讲座|张友浪:能力抑或身份认同?政府服务AI应用中的亲人类偏见与公众接受度研究

2025年9月24日下午,由浙江工商大学公管学院主办的中国公共管理西湖论坛系列讲座第四十七讲顺利举行,中国人民大学公共管理学院副院长张友浪教授应邀作题为“能力抑或身份认同?政府服务AI应用中的亲人类偏见与公众接受度研究”学术讲座。讲座由公管学院院长汪锦军教授主持,公管学院部分师生在线参与。

讲座伊始,张教授从人类文明演进的宏观视角切入,指出官僚制度的发展始终与技术进步紧密相连。当前以生成式AI为代表的技术实现进一步突破,可能改变人与政府的关系及官僚制运转模式。尽管AI在准确性、稳定性等方面已表现出显著优势,公众对其的信任与接受度却依然有限。这种现象背后隐藏着一种深层的心理机制——“亲人类偏见”,即便面对同等甚至更优的服务能力,人们仍倾向于选择由人类提供的公共服务,而非由AI主导的服务。

随后,张教授援引心理学相关理论,指出人类在面对与自身存在价值相关的比较时,往往会产生自我保护动机。而且,人们普遍高估自身判断的全面性,低估算法的稳定性。这种认知偏差使得公众即便在理性层面承认AI的优势,情感上仍难以完全信任。为了验证这一理论,张教授采用了多情境实验设计,选取医疗诊断、外科手术与中小学课后辅导三类典型公共服务场景。通过系统操控服务提供者的身份类型与服务能力水平,考察公众在接受意愿上的变化趋势。张教授指出,公众对AI公共服务持审慎态度,并显著偏好人类主导,这印证了“亲人类偏见”。此外,服务能力的提升对接受度的促进作用也较为有限。尤其在高能力情境下,公众仍坚持对人类服务者的优先选择,显示出非工具理性主导的决策机制。