——经济学院——

学术讲座:经济学院举办2025年度国家社科基金项目申报论证会

4月11日下午,我校经济学院在经济楼416会议室召开国家社科基金项目申报论证会,会议由经济学院副院长诸竹君教授主持,2025年度国家社科基金项目申报教师参加本次论证会。

论证会邀请诸竹君、李银珠、梁绮慧等院内专家老师,采取分组讨论、一对一论证形式,胡雍、张志坚、沈鸿、李银珠、刘利利、王驹飞、梁绮慧、王慧、刘乐易等申报教师依次进行课题汇报。与会专家根据学科领域将申报项目分为三组,通过一对一深度交流,结合国家社科基金评审标准,重点从选题价值、问题导向、论证逻辑、框架设计等维度提出建设性修改建议,为申报书质量提升提供专业指导。

总结环节中,诸竹君副院长充分肯定了部分申报文本扎实的研究基础,同时指出存在核心问题聚焦不足、理论阐释深度不够、论证链条完整性待强化等共性问题。他强调,申报教师需系统梳理专家意见,以“问题-方法-创新”为逻辑主线完善文本,切实提升课题竞争力。经济学院将持续完善科研服务体系,通过多轮次论证、专家辅导等机制赋能教师科研创新,力争在2025年度国家级课题立项中实现新突破。

学术讲座:经济学院举办2025年度国家社科基金项目申报线上论证会

4月11日晚,我校经济学院组织召开2025年度国家社科基金项目申报线上论证会。会议特邀经济学院陈永伟教授、王学渊教授、房超副教授组成专家指导组,会议由陈永伟教授主持,本年度申报教师全程参与。

会议伊始,陈永伟教授简要阐述了论证会的宗旨与评审维度。在项目汇报环节,谢杰、赵伟光、王慧、刘乐易、姜昊、张东荣、张晓芸等申报教师依次从选题依据、研究内容、创新之处等方面进行阐述。专家组基于国家社科基金"注重学科前沿、强调问题导向、突出方法创新"的立项要求,重点围绕选题创新性、学理价值、论证缜密度、框架系统性等核心指标,逐一对申报文本进行把脉问诊,提出具有操作性的完善建议。

总结环节中,陈永伟教授充分肯定了申报团队的前期工作基础,同时指出存在研究问题凝练不足、创新点辨识度待提升、方法路径阐释深度需加强等共性问题。他强调,申报教师应参照《国家社科基金项目申请书论证活页撰写规范》,结合专家意见重点打磨学理价值与应用价值论证模块。学院将持续推进"选题论证-文本精修-格式审查"全链条服务机制,为冲击高水平科研项目提供坚实保障。

——金融学院(浙商资产管理学院)——

学术讲座|蔡卫星:War, Migration, and Innovation: The Prolonged Impact of Universities’ Forced Relocation

4月9日上午,广东财经大学金融学院院长,南岭学者特聘教授,应用经济学、国家安全学博士生导师蔡卫星教授应邀来到浙江工商大学综合楼846会议室,与金融学院(浙商资产管理学院)师生共同展开一场题为“War, Migration, and Innovation: The Prolonged Impact of Universities’ Forced Relocation”的学术讨论。金融学院(浙商资产管理学院)近30位师生参加了本次讲座,金融学院(浙商资产管理学院)副院长方霞教授主持了本场会议。

会议伊始,蔡卫星教授抛出了本场学术探讨的核心研究问题:高等教育人才的短期大量涌入是否会对其所在地区的企业创新及其他经济成果产生长期影响。蔡教授提到,1937年至1946年期间,北大、清华、南开等22所高校被迫西迁,近万名知识分子与青年学生在川渝、云贵等地扎根,形成了独特的“知识移民”现象。他以抗日战争期间大学内迁为研究背景,探讨这一历史事件对当地经济发展的深远影响。

为深入研究这一问题,蔡教授广泛阅读相关文献并开展实证研究。他将抗战时期接收高校迁入的县与地理邻近但未接收高校的县,进行长期经济成果对比。在衡量经济发展指标时,蔡教授创新性地选择夜间灯光亮度作为代理变量,发现高校迁入地区灯光强度显著提升;进一步的微观数据分析显示,接收高校迁入的县域内拥有专利的企业比例显著上升。这一现象表明高校迁入能够促进企业创新。

——法学院(知识产权学院)——

学术讲座|张海文:法律战视角下的海洋权益保护

2025年4月9日下午,自然资源部海洋发展战略研究所原所长张海文教授主讲,主题为“法律战视角下的海洋权益保护”。法学院院长宋杰教授主持并全程参与本次讲座,法学院专任教师、本科生、硕士生、博士生现场聆听了本次讲座。

张教授深入浅出地介绍了国际海洋法的基本制度、我国海洋权益的类型以及维护我国海洋权益面临的挑战。系统、全面地阐释了法律战视角下维护我国海洋权益的法律策略,指出法律战的本质就是对国际规则的不同解释和适用,呼吁我们扩展视野,在整个国际法体系下灵活运用法律规则来维护我国海洋权益。最后,从有效维护国家海洋权益的角度,张教授建议开展深入的交叉学科研究,同时也要高度重视维护海洋权益的舆论战。

讲座结束后,张教授与在场师生就如何通过解释和适用国际法规则来维护我国海洋权益等前沿问题进行了深入探讨和交流。

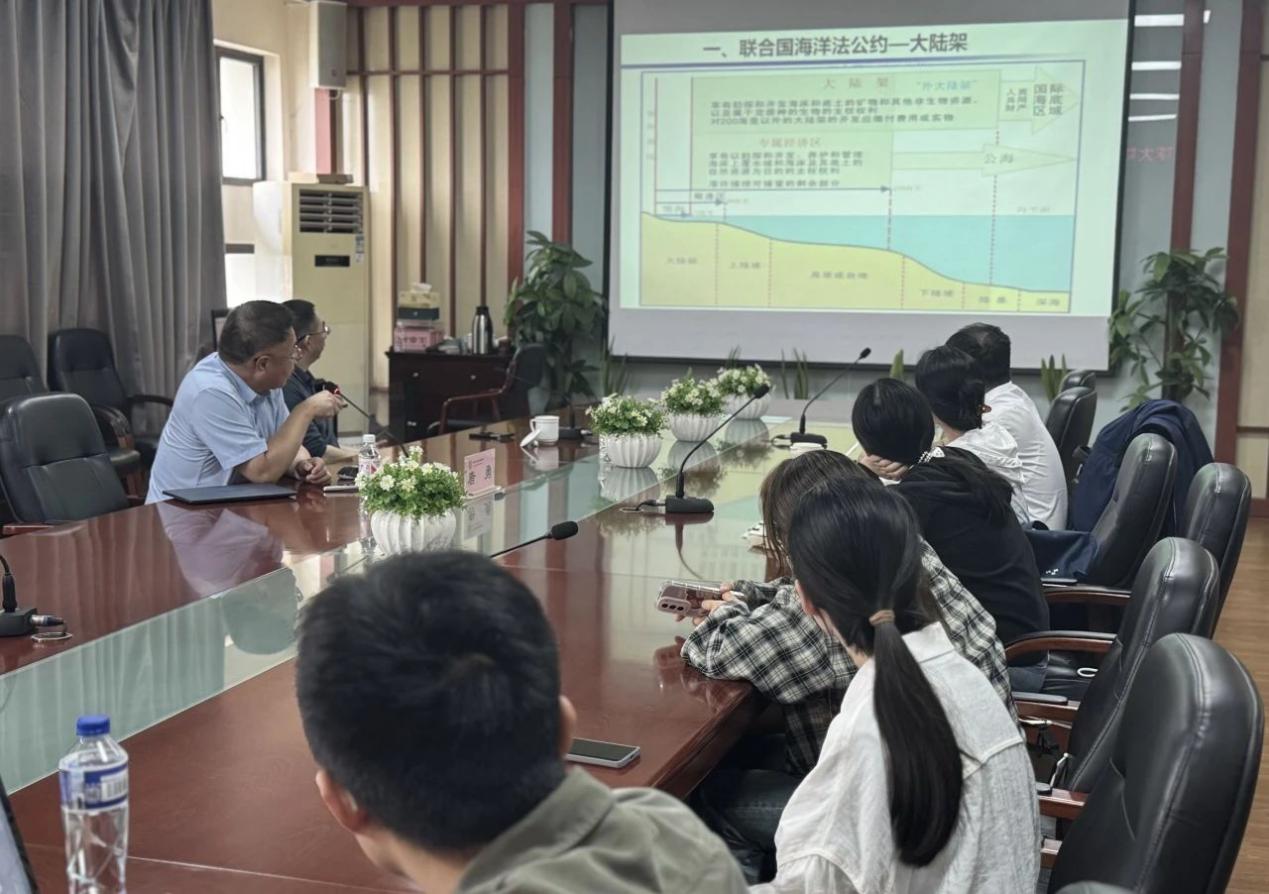

学术讲座|唐勇:全球大陆架划界形势与挑战及我国权益维护

2025年4月11日下午,自然资源部第二海洋研究所唐勇研究员主讲,主题为“全球大陆架划界形势与挑战及我国权益维护”。法学院院长宋杰教授主持并全程参与本次讲座,法学院专任教师、本科生、硕士生、博士生现场聆听了本次讲座。

唐勇研究员深入浅出地介绍了大陆架制度的基本内容,从科学和法律双重视角阐明了大陆架的内涵、范围以及沿海国大陆架权益的类型,并清晰呈现大陆架在全球海洋的分布情况。基于实践中外大陆架主张以及大陆架划界争端大量存在,唐勇研究员详细介绍了与此相关的重要国际机构——大陆架界限委员会。围绕大陆架界限委员会受理的系列案件,唐勇研究员对全球大陆架划界形势进行了精确分析,指出大陆架划界面临的种种挑战,并就如何维护我国大陆架权益发表了自己的看法。

——公共管理学院——

学术讲座|徐峰:广告市场发展态势与智慧监管

2025年4月9日下午,我校公管学院在E213教室成功举办了一场以“广告市场发展态势与智慧监管”为主题的讲座活动。本次活动由公管学院行政管理系23级本科生和24级研究生参与,公管学院朱心怡老师组织,特别邀请了浙江省市场监管发展研究中心副主任徐峰担任主讲嘉宾。讲座旨在帮助同学们深入了解广告市场的发展现状与趋势,以及智慧监管技术在广告领域的应用与实践。

徐峰主任首先从历史视角出发,系统梳理了中国广告市场的发展脉络,并结合当前市场现状,对各类广告形式及其收入情况进行了简要分析。他指出,随着数字化技术的快速发展,广告市场正面临前所未有的机遇与挑战,尤其是在直播带货、短视频等新兴领域的崛起,对传统广告模式产生了深远影响。

接着,徐主任深入介绍了智慧监管技术在广告领域的应用。他详细讲解了SDK数据采集技术、直播采集与流媒体推送技术,以及“广告监测天眼”等创新工具的功能与优势。通过聚焦网络直播营销的在线监测,徐主任展示了如何利用技术手段实时捕捉直播营销中的违法线索,为广告市场的规范化发展提供了有力支持。

随后,徐主任结合多个典型违法广告案例,深入剖析了广告法中常见的违规情形,包括使用绝对化用语、虚假宣传、违规使用国家机关形象等。通过播放相关广告视频,同学们更加直观地理解了这些违法行为的表现形式及其潜在危害。

——外国语学院——

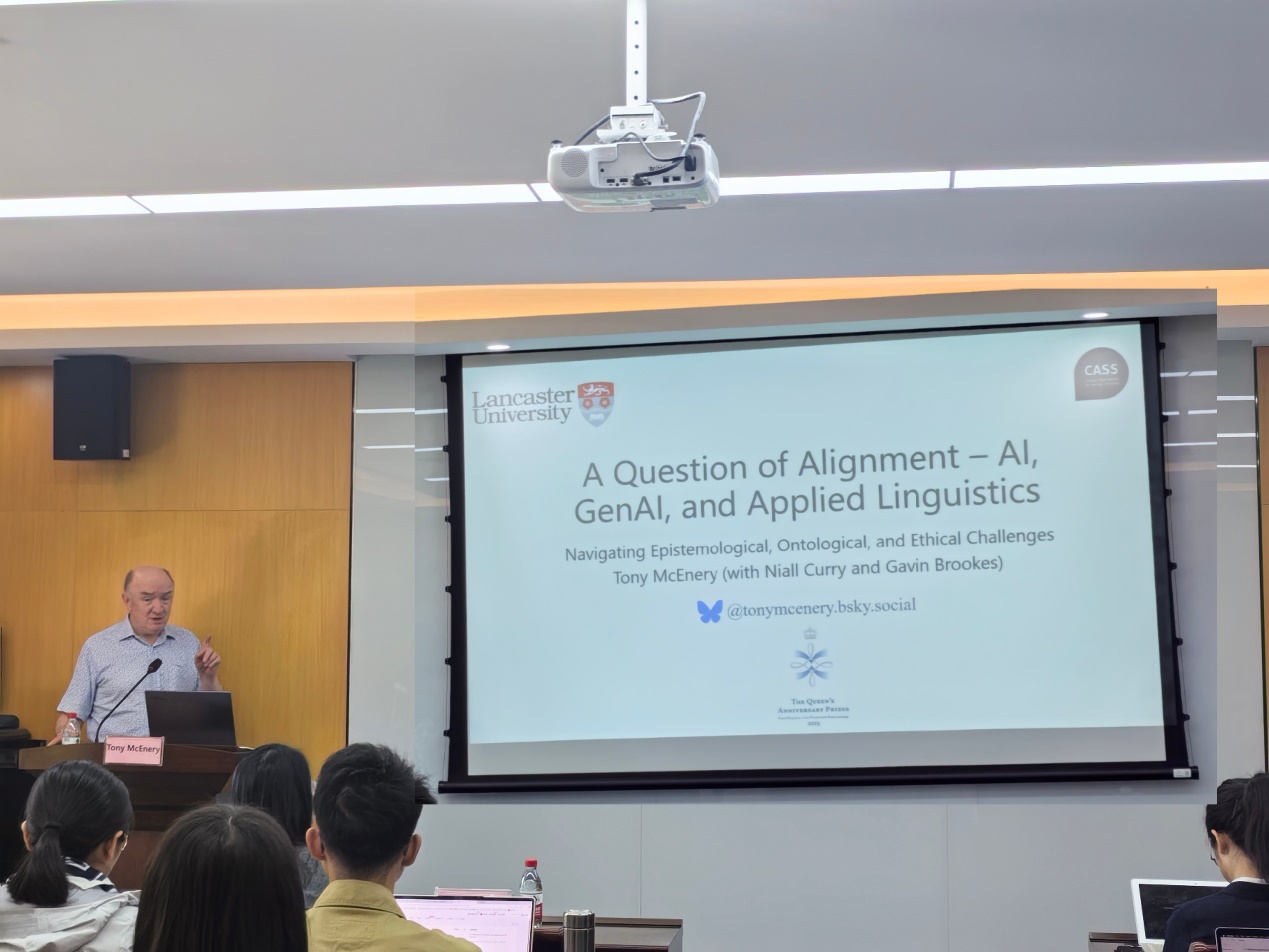

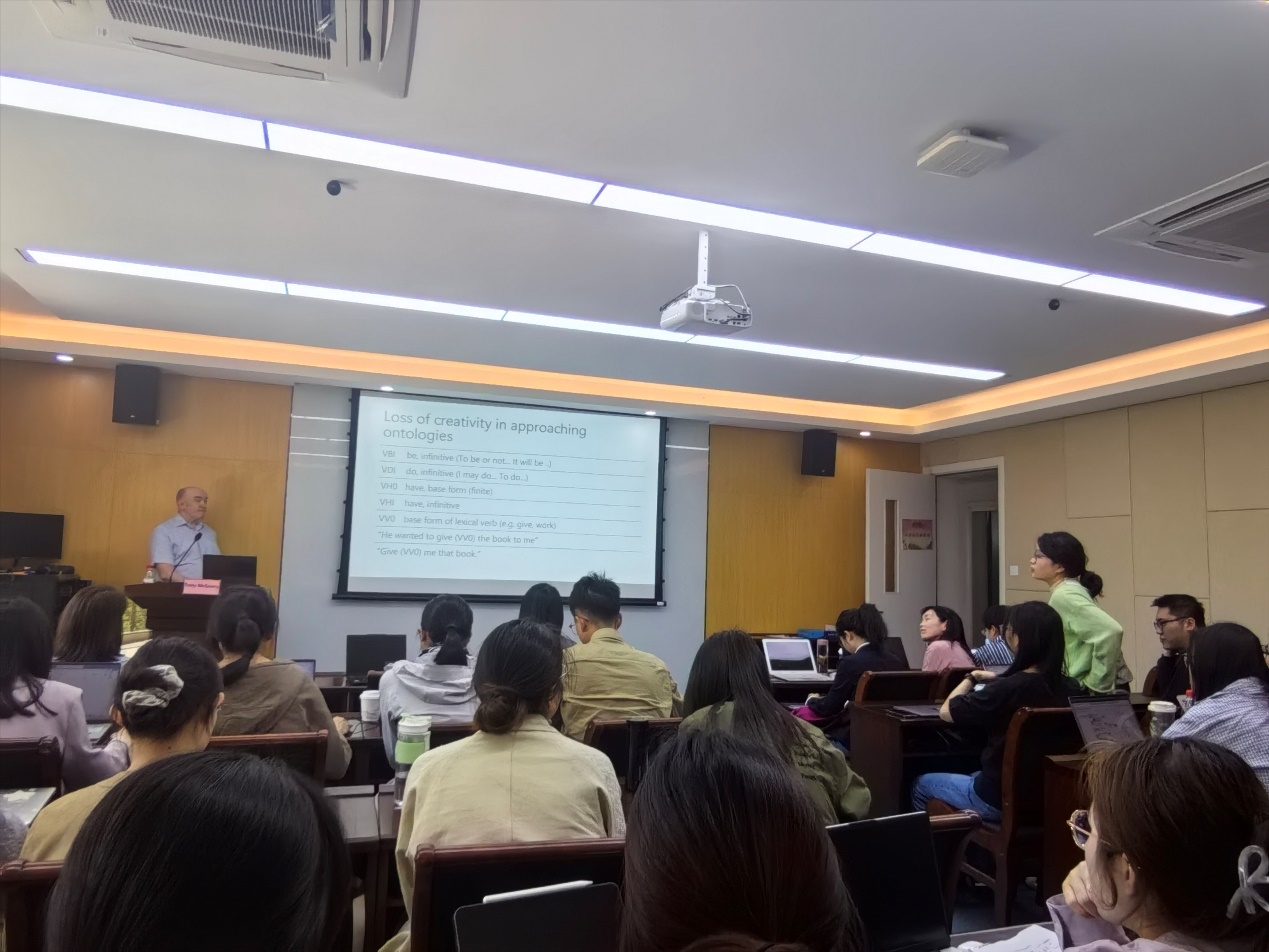

学术讲座|Tony McEnery:Navigating Challenges in the use of Al and GenAI in Applied Linguistics

2025年4月7日上午10点,英国兰卡斯特大学Tony McEnery教授受邀莅临浙江工商大学外国语学院,以“Navigating Challenges in the use of Al and GenAI in Applied Linguistics”(应用语言学中使用人工智能与生成式人工智能的挑战)为题,开展了一场高水平的学术讲座。本次讲座在外国语学院329学术报告厅举行,由外国语学院钱毓芳教授主持。讲座吸引了大量师生前来聆听,现场座无虚席,学术氛围浓厚。

近年来,人工智能(AI)与生成式人工智能(GenAI)技术的迅猛发展正在深刻重塑应用语言学的研究范式与方法论体系。Tony McEnery教授指出,AI与GenAI技术为语言研究提供新工具的同时,也带来了认识论、本体论与伦理学层面(epistemology, ontology, and ethics)的三重错位挑战。本次讲座Tony McEnery教授系统梳理AI技术融入应用语言学领域的关键问题和挑战,探讨其潜在风险与解决路径。

认识论、本体论与伦理学的挑战和问题

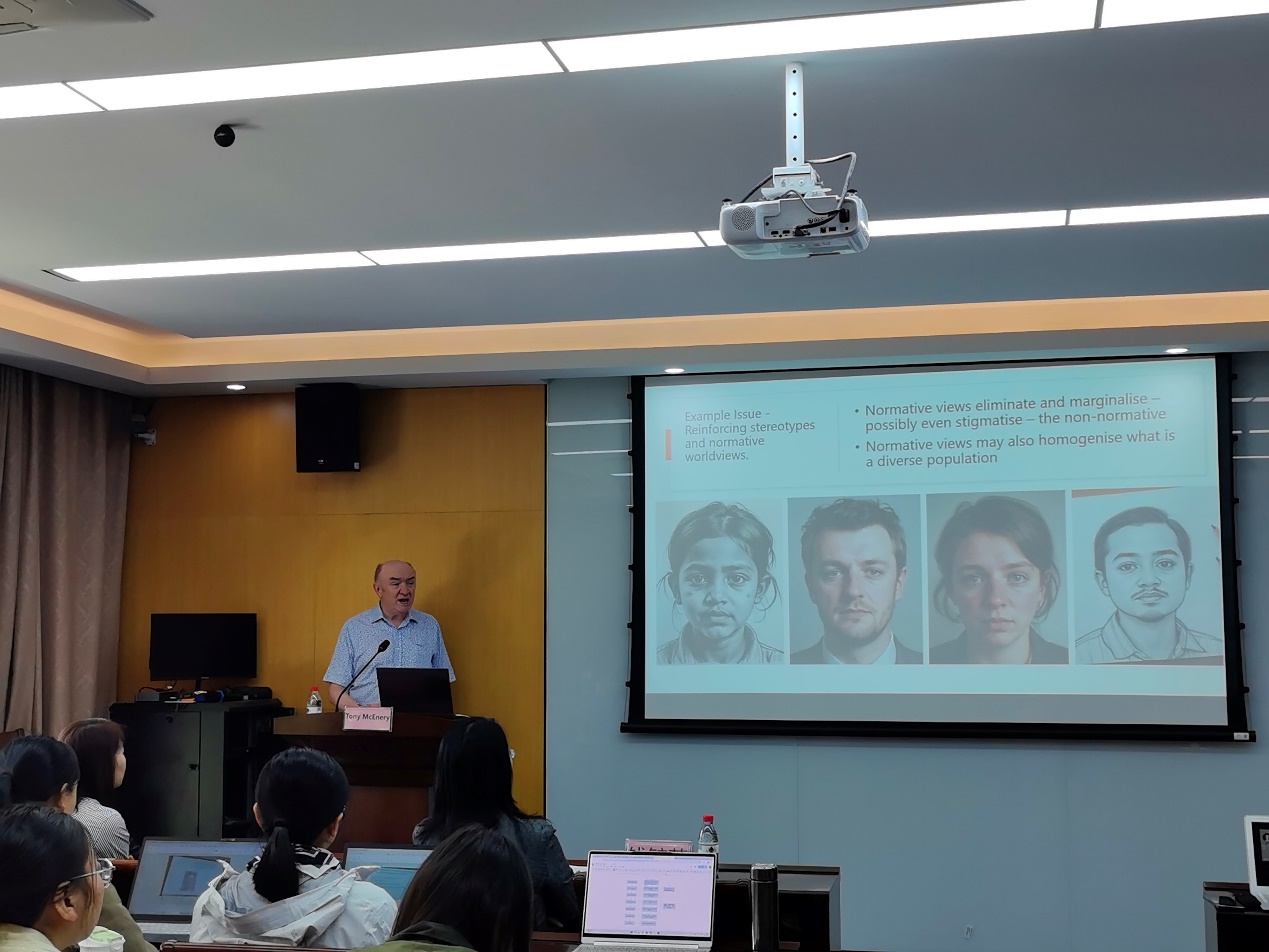

认识论挑战:Tony McEnery教授指出,AI通过海量数据的统计规律构建"知识",而这与人类基于具身经验、批判性反思和社会实践形成的认知体系存在本质差异。例如,在历史语言学研究中,AI虽能快速识别语言演变规律,却难以解释文化、权力关系等社会动因。更严峻的是,生成式AI的普及可能导致“数据中毒”(Poisoning of AI training data from GenAl),有相关研究证明57%的网页内容已由AI生成,且比例还在不断上升。那如何在AI研究中去辨别知识的真实和有效性是我们现在面临的问题之一。

本体论挑战:Tony McEnery教授指出,AI在处理文化和语言现象时存在的“同质化”问题。AI缺乏对文化多样性和人类情感的真实体验,其生成的文本往往趋于标准化和模板化,从而忽视了个体差异和多元文化背景的重要性。例如,学生使用ChatGPT生成的"完美文本"看似提升了语言能力,但缺乏逻辑建构过程,从而削弱元语言意识;教师无法判断学生作业反映的是语言能力还是提示词技巧。

伦理学挑战:Tony McEnery教授提到,应用语言学研究中涉及的伦理议题主要集中于如何在算法和人类道德之间找到平衡。AI在大规模数据处理过程中容易固化性别、种族、文化等多种社会偏见,而“黑箱”算法(“black-box” algorithms)则使得这种偏见难以被透明地揭示和纠正。

对AI研究的未来展望与实践路径

Tony McEnery教授发现GenAI所带来的偏见会破坏应用语言学研究的真实性和社会公平性,而过度依赖AI 可能会导致人与人之间的互动、知识生成过程减少。针对以上的挑战和问题,Tony McEnery教授提出了以下具有前瞻性的建议:

(1)关注人类核心价值:未来的AI研究应始终以人类价值为核心,强调反思性、创造性和批判性。(2)跨学科协作:为应对当前AI应用中存在的偏见和局限性,未来应大力推进应用语言学专家与AI技术开发者之间的合作。(3)研究方法透明化:研究者在使用AI工具时,应采用透明、开放的研究方法。公开数据处理流程和算法细节,不仅有助于学术界对研究结果的验证,也能为社会各界监督和纠偏提供依据。

最后,Tony McEnery教授总结指出,生成式人工智能虽然在数据处理和文本生成方面具有显著优势,但其在创造性和批判性思维方面远不及人类。正因如此,学界应在推动技术进步的同时,重视认识论、本体论和伦理学上的一致性,确保AI技术能够在尊重文化多样性和人类情感的基础上,为应用语言学研究注入新的活力。正如所言,“人工智能的深度整合并非要取代人类智慧,而是借助科技力量进一步拓展和丰富人类对语言及文化现象的理解”(Thoughtful integration of AI is not about replacing human intelligence but augmenting it with responsible technological tools)。

本次讲座不仅是一场思想的盛宴,更为浙江工商大学外国语学院的师生搭建了与国际前沿学术观点直接对话的宝贵平台。Tony McEnery教授以其深邃独到的视角和精炼严谨的学术表达,详细解读了人工智能与生成式人工智能在应用语言学中研究中面临的关键挑战。讲座内容不仅涵盖了从认识论、本体论到伦理学等多个维度的理论探讨,还生动展示了在解决实际语言问题中多学科交叉融合的应用前景。

现场师生纷纷表示,Tony McEnery教授的报告如同为他们打开了一扇新的学术研究的大门,不仅启迪了语言学理论的新思路,更让大家深刻认识到人工智能、生成人工智能与人文交汇处所孕育的无限可能。本次讲座的成功举办,不仅加深了浙江工商大学外国语学院与英国兰卡斯特大学在应用语言学研究领域的交流,更为推动人工智能技术与语言科学融合发展奠定了坚实的基础。

学术讲座|陈开举:“翻译阐释学:从翻译的阐释转向说起”

4月7日下午14:00,广东外语外贸大学陈开举教授受邀在浙江工商大学外语楼二阶举办了一场题为“翻译阐释学:从翻译的阐释转向说起”的精彩讲座。本次讲座由外国语学院院长李丹弟主持,参加讲座的有外国语学院教师、博士研究生和硕士研究生等。

讲座聚焦于翻译和阐释间的基本关系,从形式、内容、过程、目的、标准等方面对翻译和阐释做出系统的梳理。讲座中,陈开举教授深入探讨了翻译与阐释学之间的紧密联系,阐述了何为翻译阐释学,提出在信息技术时代,翻译发生着一种深刻的转型:向着阐释的转向。

讲座伊始,陈开举教授通过形象的例子引入了翻译与阐释的概念,强调翻译不仅是语言符号的转换,更是深刻的文化理解和阐释过程。通过丰富的实例分析,陈教授指出,翻译的难点在于文化含义的对等转换。

陈教授回顾了翻译与阐释学的历史发展,强调了阐释在理解和传递意义中的核心作用。他指出,翻译与阐释在过程上具有共通性,都需要深入理解作者的意图,体现解释者主体性,并兼顾读者的反应。这一观点为在场的师生提供了新的思考角度。此外,陈教授还探讨了翻译的事件性、表征性和艺术真实性,呼吁建立翻译阐释学,并提出翻译阐释学的相关定义、论域和方法。他进一步指出,在信息时代的技术冲击下,在翻译中,虽然基本的语义等意义正由机器软件翻译替代,但间接意义、话语含义等仍需要人类的阐释能力。

在讲座的互动环节中,参与的师生们表现出了极高的热情,现场气氛十分活跃。陈开举教授就语言学的现状、机器软件翻译的地位等话题与在场师生进行了深入的探讨。这不仅促进了学术交流,也极大地点燃了与会者对科研工作的热情和兴趣。现场的师生们纷纷表示受益匪浅,对翻译与阐释学的关系有了更深入的理解。

本次讲座学术氛围浓厚,为翻译阐释学的提出和发展打下了学理基础。在师生们的热烈掌声中,讲座圆满落下帷幕。

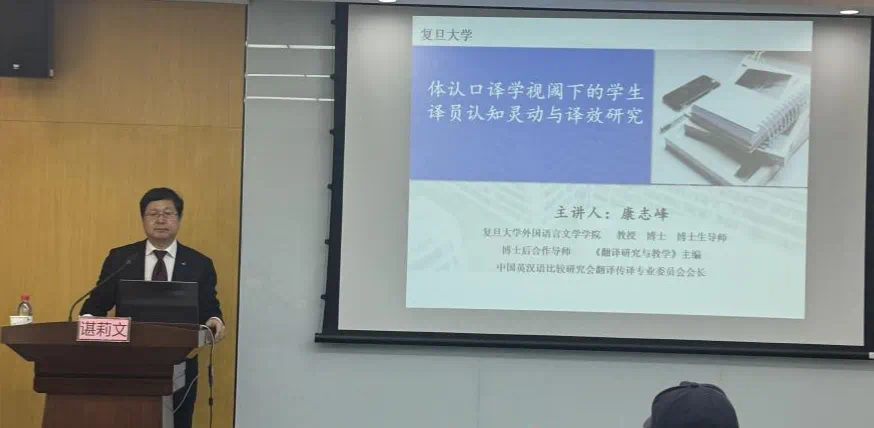

学术讲座|康志峰:体认口(翻)译学视阈下的学生译员认知灵动与译效研究

4月11日下午13:30,复旦大学外国语言文学学院康志峰教授受邀在我校外语学院329学术报告厅举办了一场题为“体认口(翻)译学视阈下的学生译员认知灵动与译效研究”的学术讲座。本次讲座由外语学院谌莉文教授主持,外院师生积极参与。

讲座伊始,康志峰教授从人工智能技术对外语教育的深度赋能切入,系统阐述了四大关键技术。一、语音识别与智能口语评测,通过实时语音分析提升语言学习精准度;二、机器翻译与智能写作辅助,打破语言壁垒,优化学术写作效率三、自适应学习系统与个性化推荐,基于大数据实现“因材施教”;四、VR/AR沉浸式语言学习。借助虚拟现实技术打造真实语境,如中德两国机器人教师的教学案例,生动展示了技术应用的全球趋势。

康教授还进一步探讨了外语研究的理论范式转型,提出“由认知到体认”的学术路径。一、认知维度:分析语言学习的生物心理基础,关注地域、文化及个体差异对认知的影响。二、体认维度:强调理论与实践的结合,解析“体认”与外国语言文学的关联,提出“体认之体”(实践体验)与“体认之认”(理论认知)的整合框架。

此外,讲座聚焦体认口译学的学科演进,梳理了从1919年巴黎和会口译职业化开端,到2018年认知口译学成型,直至2022年体认口译学确立的百年历程。康教授通过“眼动实验”等实证研究,对比工具效能与样本数据,验证了体认理论在翻译实践中的科学性与应用价值,为学科发展提供了扎实的实证支撑。

本次讲座深度融合技术前沿与理论创新,为AI时代的外语教育与科研提供了新思路。在师生们的热烈掌声中,讲座圆满落幕,与会者意犹未尽,期待未来更多跨界对话与学术碰撞。